2024年10月,南方周末发起「让eye无碍」系列专题,通过科普条漫、微纪录片等内容,启发公众对眼健康的认知,呼吁不让白内障等眼疾成为幸福生活的阻碍。在医疗技术持续革新与社会支持体系不断完善的双重驱动下,中国白内障诊疗事业历经数十年发展,已实现从“看得见”到“看得好”的华丽转变。

我们通过#追光前行者#系列专栏文章,从患者全生命周期需求变化、优质眼科医疗资源下沉、数字化发展助力诊疗创新等不同视角,呈现我国白内障诊疗事业发展过程中,医护工作者、患者、政府与企业等多方力量的协同合作,为更多人实现清晰视界与美好生活而不断追光前行,撬动更多人对眼健康的关注,为中国眼健康事业未来发展汇聚更多光亮。

文 / 柏诗

编辑 / 凌阳

随着我国逐步迈入中度老龄化社会,年龄相关的疾病负担,成为追求生命质量的巨大挑战。相较于大众关心的糖尿病、心脑血管等疾病,眼健康却往往被“遮蔽”或“忽略”。

52岁以上人群的老花眼发病率接近100%1,60岁以上人群的白内障发病率约80%、90岁以上人群则高达90%以上2……老视、白内障等年龄相关性眼病,不仅模糊了数亿人的视界,更在无声中侵蚀着中老年群体的生活质量和心理健康。

在北京大学第三医院眼科主任医师齐虹教授看来,医学的目标不是对抗衰老,而是为老去的眼睛,创造第二次迎接“光”的机会。正是一代代医、产、学、研的追光前行者,引领着中国白内障等眼病防治事业从“防盲治盲”迈向“优质视觉质量”的新时代,在“让Eye无碍”的行动中为患者和公众传递爱与尊严。

从“防盲复明”到“视觉重建”

2024年,我国60岁以上人口首次突破3亿人,占总人口的22%3,老龄化进程仍在加速,相关研究预计,中国或将在2030年前后步入超级老龄化社会。

“老龄化过程中,我国约6亿人口正面临着老视和白内障两大眼病的威胁。”齐虹指出,生命质量是我们不朽的追求,而“衰老”带来的老视与白内障,正成为人们日益增长的高质量视觉需求的绊脚石,身为一名始终坚守在临床与科研一线的眼科医生,齐虹深感这条为亿万人追光前行之路任重道远。

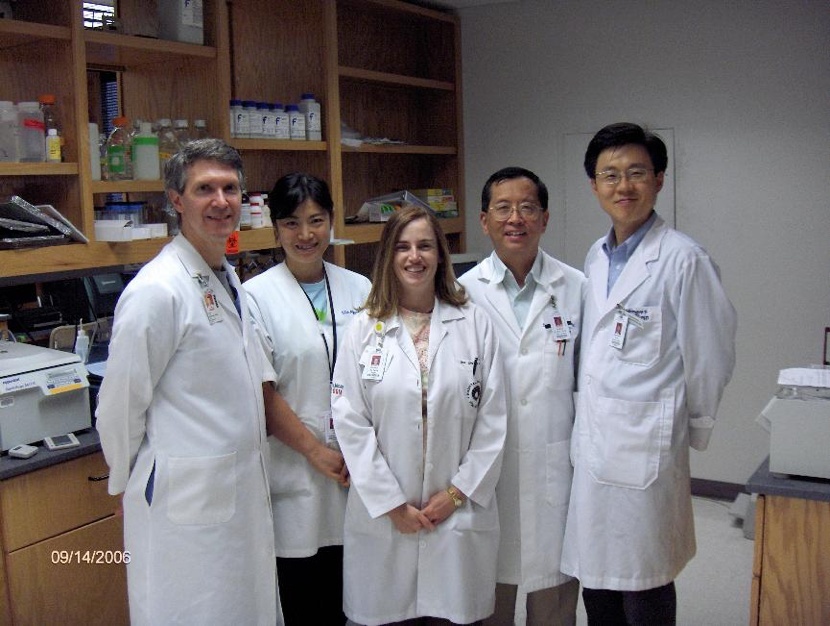

▲图/北京大学第三医院眼科主任医师齐虹教授

《“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)》指出,中国仍是世界上盲和视觉损伤患者最多的国家之一。老龄化浪潮叠加生活方式剧变与慢性病负担,白内障等年龄相关性眼病和糖尿病视网膜病变等代谢性眼病,已成为我国主要致盲性眼病。

三十余年沉潜临床工作,让齐虹深刻意识到,巨大的疾病负担和国民眼健康之间仍存在着多重“矛盾”:科学防治与患者认知误区、个体诉求与社会重视不足、高质量视觉需求与医疗资源区域不平衡。

“病人认为自己还年轻,白内障还没‘熟’,不到做手术的程度。因为对手术的畏惧,担心术后复发或不良后果,宁可相信药物治疗。”齐虹强调,手术是目前解决白内障的唯一获益途径,临床中常见的认知误区往往导致许多患者延误治疗,增加手术风险,并引发青光眼、葡萄膜炎等并发症,甚至导致失明。

但值得欣慰的是,“经过几十年的努力和科技的进步,我国百万人口白内障手术率已经超过了3000例,从过去的防盲手术逐步转变为屈光性白内障手术。”在齐虹的门诊室里,越来越多的白内障患者主动就诊并接受手术。这种转变不仅是科普宣教带来的患者认知提升,更是白内障手术技术与诊疗理念的进步和下沉,共同促成患者需求从“看得清”到“看得好”升级。

2023年,50岁出头的张晴(化名)来到齐虹的门诊,高度近视与核性白内障的双重困扰,让她舞台上的“光芒”逐渐黯淡。询问病史后发现,张晴早在20年前就已因近视接受过放射状角膜切开术,“但第一代RK手术不是很成熟,也不精准,现在不仅角膜瘢痕明显和屈光回退,她一只眼睛的白内障已经很重了,给手术带来很大的复杂性。”齐虹指出,屈光手术要求“五性”——可预测性、精准性、安全性、有效性、稳定性。

如何才能让这台“属于高难度的屈光性白内障手术”达到“五性”,满足张晴术后能继续跳舞、自如生活的脱镜需求呢?

▲图/齐虹教授与团队正在沟通

通过精心设计手术方案,齐虹团队选择了小切口的超声乳化技术,并为张晴植入了爱尔康三焦点人工晶状体。 “避开了她之前的手术瘢痕位置,同时降低灌注压,保护之前受损变薄的角膜,三焦点人工晶状体也让她两只眼睛的远中近视力都达到了0.8以上。”术后,重获清晰“立体视觉”的张晴,在自己的镜头前雀跃地舞动起来。

“优质视觉质量是我们医生和病人共同的追求目标,清晰的、稳定的、舒适的、全视程的,(无限趋近)完美成像状态。”

齐虹感慨,我国白内障防治从“防盲复明”进入到“视觉重建”的精准时代,背后支撑它的是科学技术的持续创新和临床全病程管理的不断优化。“超声乳化和人工晶状体,是眼科领域百年历史上产生重大影响的两大发明。现在,我们又有了飞秒激光辅助白内障手术,更微创、更精准、更符合我们追求优质视觉质量的要求。”

“量体裁衣”,为每一双眼睛定制“第二次机会”

从摆脱高度近视、白内障,到双眼重获0.8以上的全程视力,张晴的改变远不只视力,更是对生活的向往和自信。后来,她回到了热爱的舞台,自己成为了那束照亮人生的光。在自媒体上,张晴积极分享亲身经历,让更多人看到再次拥有清晰视界的可能性,她昂然的生命力也激励着无数人重新发现生活的色彩。

“她主动帮医生去做宣教,变成了一个光明的使者。”看到来随访的张晴坐在门外,正和其他患者交流分享,齐虹的心中涌起一股感动,每位踏进诊室的患者,都带着独一无二的故事,职业轨迹、生活习惯、视觉需求,乃至经济考量。“所以,我们一定要做到个性化,对每位患者‘量体裁衣’,制定最适合他的治疗方案。”

一个“量体裁衣”的屈光性白内障手术方案,背后常常是数周甚至数月全面且精准的系统评估与围手术期管理。

▲图/齐虹教授正在进行老人眼健康科普演讲

刚刚退休的刘伟明(化名),发现自己的视力也跟着“退休”越来越模糊,去医院检查,原来是糖尿病引起的代谢性白内障,还合并了非增殖期糖尿病视网膜病变与干眼。他急于手术,但齐虹坚持安全第一的原则。“他血糖控制得很差,还伴有高血压、高血脂,血糖过度波动,会大大增加白内障手术的并发症风险。”

为了帮助刘伟明最大程度地保留视力,保障长期的生活质量,齐虹和他进行了深度沟通,并借助北京大学第三医院多学科会诊的“绿色通道”机制,制定了详细的围手术期管理方案,对其术前-术中-术后的全身状态保驾护航。

“患者安全是第一位,当时我们要求他先到内分泌科控制血糖,同时改善他的干眼症状。”齐虹解释,干眼会影响白内障手术的精准度和术后视力恢复,手术也可能引发或加重干眼,所以越来越多的医生意识到,需要术前进行干眼评估和干预,这也是诊疗理念的进步。

两周干预治疗后,在全面的术前评估基础上,齐虹为刘伟明制定了个性化的超声乳化和单焦点人工晶状体植入方案。多焦点人工晶状体并不完全适用于进行性眼底疾病,对于糖尿病视网膜病变的患者,她会更多地考虑到未来治疗视网膜病变的需求,也会同时兼顾患者的经济承受能力。“通过术前结膜囊细菌培养,术中尽量缩短时间,降低感染风险,减少超声能量以保护角膜内皮,安全地完成了手术。”

术后,刘伟明对自己的视力状态很满意,“医保都给他报了,非常开心”。看见刘伟明默默提高了依从性,主动管理自身慢病,以更加积极健康的状态迎接“第二人生”,齐虹越发坚定,要给病人从黑暗到光明的希望,也要为病人从长计议。

“术前十分钟的谈话,可能影响患者术后数十年的生命质量。”对于齐虹而言,这不是一句口号,而是每日门诊的真实写照:有40位患者,就有40个定制化方案。“比如有的病人会有开车的需求,脱镜看远是需要牺牲掉一点近视力的,后续我们给他的双眼用了爱尔康景深延长型人工晶状体,经过三个月的适应期后,复查各项指标都不错,远中视力有1.0,近视力也可以达到0.8,病人很开心,他在开车的时候,也不会出现眩光等不良视觉现象。”

正是以患者安全和生命福祉为核心,让屈光手术、人工晶状体材料、人工智能等科学技术的精进革新,与个性化、全程管理的诊疗理念深度融合,才能让“因人施术”从理想成为现实,为每一双眼睛定制“第二次机会”。

追光前行,传递人生的希望

为了把“第二次机会”带去更远的地方、带给更多的人,齐虹深知,唯有依靠医产学研的协同创新。“医生解决临床难题,科研提出创新方案,产业将技术工程化转化,社会与公益力量则让光明触达最偏远的角落。”

▲图/齐虹教授正在指导和培训医务人员使用医疗设备

接受访谈前,齐虹刚刚结束在南宁举办的继续教育学习班的培训工作,“它同时也是一个眼科创新转化大会,医产学研一起推进成果转化,制定行业标准,赋能甚至改变未来眼科的诊疗模式。”事实上,为消弭医疗技术资源的鸿沟,一支由行业与社会力量汇聚的“追光者联盟”,从未停止知识、技术与仁心向更远处辐射的脚步。

1995年,齐虹来到北京大学眼科中心,成为中国第一批临床医学专业型博士研究生。“眼科中心的logo是一个火炬,北墙上是拄着拐杖追光前行的病人,南墙上则是病人复明之后,看到一道光芒射出来。”作为眼科中心筹建发展的见证者与亲历者,齐虹也成为了这支队伍中坚定的火炬手。

至今,齐虹还清楚地记得第一次踏上流动眼科火车医院——“健康快车”时的场景。在四川内江和湖南邵阳,她做了将近2000例白内障手术,不仅用医学的火炬驱散患者眼前的阴翳,也和当地的基层医务工作者结下了深厚的友谊。“只有培训当地眼科队伍,留下‘不动的健康快车’,才能真正消除医疗资源的区域不平衡,点燃整个中国的光明事业。”齐虹的声音温和但坚定。

从1997年中国第一列“健康快车”鸣笛启程,到如今覆盖全国的医院教育网络、手术技术资源,深入社区的科普宣教,落地家庭的慢病管理,多方联动的追光力量正以前所未有的协同与创新,为中国眼健康事业迈向精准化、个性化、普惠化,留下生动注脚。

齐虹对自己的定位也超越了医生,为眼健康事业全力以赴。她一面跟随“健康快车”的征程,十次奔赴祖国各地,为数万名白内障患者进行手术;一面持续学习并赶超国际前沿研究与临床技术,努力精进自己的“手艺”,也培育更多年轻医生。在Baylor医学院和哈佛大学医学院麻省眼耳医院的学习经历,也让她能够以全球化的视角看待中国眼科的发展。“我们要坚持临床创新和学术引领,提高人工智能等新技术在眼科诊疗中应用的敏锐性,为更多患者保驾护航。”谈及未来,齐虹说道。

▲图/齐虹教授在Baylor医学院和哈佛大学医学院麻省眼耳医院学习培训

“医学既是科学,也是哲学。”这句话贯穿了齐虹三十余年的医学生涯,她相信,在关乎衰老、阴影与光明的生命叙事里,同样需要哲学性的实践。“每一个人都要面对衰老,所以我们要用积极乐观的态度来看待人生的衰老,把它变成一个机会,一个重新获得优质视觉质量的机会。”而让患者重返光明,正是齐虹心中薪火相传的使命。

在眼健康事业发展之路上,让人重获新生的那道光,早已超越了物理意义,承载着一代又一代人不被衰老和疾病定义的希望,更照亮了属于这个时代的追光之路。“让eye无碍,是一种行动,是一种责任,更是爱与尊严的传递。”

人生的第二次启程,可能不再是翻山越岭式的向上攀登,而是看清世界后的一路向前,续写“第二人生”的精彩瞬间。

(如需了解更多诊疗信息,请咨询医疗卫生专业人士。)

参考资料:

1.新华网, 中国老花眼人群超3.9亿 40岁以上超九成视近困难.

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-11/30/c_1126800852.htm

2.人民日报, 白内障发病率与年龄有关. http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2018-06/16/content_1861897.htm

3.国家统计局 ,《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202502/t20250228_1958817.html

(专题) 谋略天下

大牛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。